Les craintes de mes amis Africains

J'ai reçu pas mal de messages inquiets après ça. Des amis de plusieurs pays d'Afrique qui me demandaient "Mais alors, nous sommes tous des cobayes?". Voici donc en quelques points ce que j'ai répondu. J'espère que cela servira aussi d'avertissement: en répondant à ces questions, nous devons vraiment penser le public de manière nettement plus large que ce n'est le cas dans cette vidéo.

Premièrement, des études cliniques ont lieu dans le monde entier et dans le monde entier il y a des règles sur comment elles doivent se dérouler. On ne peut pas recruter des personnes dans une étude clinique sans avoir leur consentement, et le feu vert d'une (et souvent plusieurs) commissions d'éthique clinique. Quand une étude est réalisée par des chercheurs dans un pays avec des participants dans un autre pays, des commissions d'éthique doivent donner leur feu vert dans les deux pays. En plus, les journaux ne vont pas publier une étude si les règles n'ont pas été respectées.

Donc, oui, on peut être recruté dans une étude en Afrique, en France, en Suisse, mais les règles sont les mêmes partout et on ne peut pas être recrutés à son insu et à l'insu des autorités de surveillance.

Ensuite, le BCG n'est pas un vaccin expérimental. Il est très utilisé pour protéger contre la tuberculose. En Suisse, la plupart des personnes l'ont eu. J'en fais partie. Une étude pour savoir s'il protège contre le COVID-19 ou non serait une étude à faible risque, et dont les participants tireraient même un bénéfice. Ce vaccin est efficace pour nous protéger contre la tuberculose. Il protège partiellement aussi contre la lèpre. S'il protégeait contre le COVID-19, ce serait une excellente nouvelle. Les personnes vaccinées seraient protégées dans ce cas, partiellement mais néanmoins protégées, contre trois maladies à la fois.

Vos craintes n'ont pas lieu d'être pour cette fois. Mais finalement je dois tout de même dire que je les comprends. Il y a une histoire longue et sombre d'abus dans la recherche clinique et de nombreux cas ont concerné vos concitoyens. Certains de ces cas sont récents. Pour certains d'entre vous, ces cas sont suffisamment récents pour que vous vous les rappeliez. Vous avez donc toutes les raisons de partir du principe que des propos comme ceux de la vidéo viennent de personnes qui ne tiennent pas compte de vos intérêts. Parfois, c'est même vrai.

Mais pour vous rassurer je peux vous dire ceci: ces personnes n'ont pas le droit de décider seules quelles études elles vont faire, elles n'ont pas le droit de les faire sans surveillance, et elles le savent. A la télévision, il arrive cependant qu'elles oublient de le préciser.

Solidarity

This is a French-language blog, but I have many friends and colleagues in the US and the UK right not, and I am thinking of them more than usual. So here is looking at all of you. I will be posting a few things in English, and you can translate the rest if you are interested.

Her shoes were inadequate and it was at the top of the pass that she sprained her ankle. Enough to need support walking down; not enough to call a helicopter. There were three of us with her: we made a makeshift bandage, then two of us supported her and one carried her bag. We rotated. The descent was long, rain started falling, night was coming fast.

We had alerted our fellow travelers in the village. Help started coming together around them. The lady at kiosk volunteered a place to stay for us: her father's house was halfway down the mountain. The owner of the hotel, from whom they expected nothing, took the seats out of his van and picked us up at the bottom of the slope just as darkness was becoming dangerous. He began by giving our injured companion a proper dressing-down: "What are those shoes on that pass? Irresponsible! "Then he put her in the back between cushions he'd prepared and drove us to the restaurant he had kept open for us. " See those men at the table over there? "He continued, "They're the mountain rescue volunteers. They waited and they would have taken risks for you. They should be with their families. Go and apologize to them! ». All the while he smiled, visibly relieved that there had been more fear than harm.

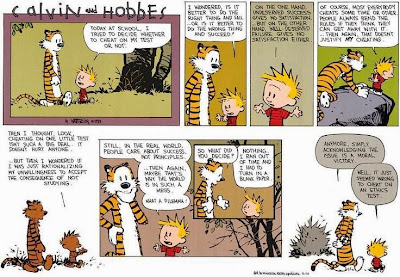

I remember that story with particular pleasure. First, these events followed a week-long philosophical seminar during which there had been intense talk about solidarity. What is it? Is it really a thing? "You Europeans" we were told, "you think you know what it is, but in Korea they have a completely different notion of it." Alright, I guess. But when I announced the hike, I made a joke that I expected them all to have a working understanding of solidarity by Monday morning. Little did I know.

By showing us a slice of solidarity in action, this story illustrated some interesting aspects. First, it's not about kindness. There are no victims or heroes here: instead, there is a community in which something is expected - something different but something - from everyone. The innkeeper yells at the injured woman to point out that she has failed in her duty: to limit her need for the common pool. There's no question of not helping her. When she arrives she should apologize, sure, but leave her without help? Unthinkable! In this story, people name each others' efforts: we are told who does what, what efforts are made by whom. Solidarity, like many of our behaviors, is contagious. We contribute more easily to common efforts if we know that others are doing the same. If we think we are alone, we give up more quickly.

We forget this last point too much. Solidarity is one of those life-forms that wither in the dark. The story that human beings are fundamentally selfish and that solidarity is naïve or imaginary, is very present in our times. We should be concerned about that. This narrative does not reflect reality correctly; here, scientific data are consistent with our everyday observations. People tend to help one another. We see it all around us. When we believe that solidarity is fiction, however, it does tend to become so. In medicine, we see this frequently. Our paediatricians are reluctant to put forward cohort immunity in support of vaccination. Our researchers, in explaining the issues involved in clinical trials, rarely mention the solidarity dimension of participation. We see so many instances of solidarity at the bedside, we rarely tell our tales. And so, step by step, we too encourage the idea that solidarity a naive, somewhat imaginary thing. It's a pity. Our story reflects another reality: solidarity is a concrete, hard-working and demanding thing. It requires everyone to do their part, even the person being helped.

#Protégeonsnoustous contre le COVID19

Les conseils que l'on nous donne sont bons: restons chez nous pour freiner l’épidémie et aplatir la courbe. Depuis le 13 mars, ces messages nous sont transmis avec des moyens sans précédent. Seules les personnes dont le travail est indispensable au fonctionnement de nos collectivités et à la lutte contre l’épidémie, et encore seulement si ce travail nécessite de sortir, seules ces personnes devraient être dehors. Les soignants, bien sûr; les employés de la chaînes alimentaire; la voirie; la police; la poste; les services de téléphonie et internet; les plombiers. J'en oublie peut-être, mais pas beaucoup. Des moyens financiers eux aussi sans précédent ont été mis en œuvre pour permettre cet effort collectif. L’idée générale est belle: plutôt que d'ordonner un confinement complet avec couvre-feu et contrôle policier, comme l’on fait certains de nos voisins, en Suisse on cherche à responsabiliser les personnes et à nous donner les moyens de suivre les consignes librement. Après tout, ces consignes sont là pour nous protéger et nous voulons nous protéger, non?

Sauf que l'on voit bien que même si la majorité suit remarquablement bien tout ça, on ne le suit pas tous. Du coup, le réseaux sociaux sont plein de condamnation des irresponsables qui sortent quand même, et de pétitions pour demander un confinement plus stricte. On a l'impression de se trouver dans une de ces situation où la question est de doser la liberté contre la contrainte.

C'est une erreur. Ou en tout cas c'est une description très partielle de la réalité. Si l'on veut que les personnes se confinent, que les malades s'isolent, que les contacts se mettent en quarantaine, alors il faut enlever tous les obstacles à cela. De quoi avons-nous besoin pour cela? Essentiellement de deux choses:

- Tous les contacts avec le système de santé pour coronavirus ou suspicion de coronavirus doivent être gratuits, et on doit le faire savoir à tous.

- Tous les arrêts de travail pour maladie ou maladie d'un proche doivent être supportables pour le budget du ménage. Même chose pour les arrêts de travail pour garde des enfants ou aide à des personnes vulnérables afin qu'elles puissent rester chez elles. L'isolement et la quarantaine doivent être financièrement accessibles. Personne ne doit être en faillite pour avoir suivi les consignes de la Confédération.

Et c'est finalement là que les appels à un confinement plus strict prennent leur sens. Ce n'est en fait pas uniquement une question de tension entre la liberté et la contrainte. Un ordre des autorités de fermer des activités économiques, c'est aussi une protection pour les personnes qui travaillent dans cette branche. Elle peuvent se confiner, s'isoler, se mettre en quarantaine, en sachant qu'elles seront financièrement protégées. Notre situation mi-figue mi-raisin laisse trop de nos concitoyens sur le carreau, et cette situation augmente notre risque à tous.

Les épidémies sont toujours des moments de vérité. En exigeant de nous le meilleur de nous-mêmes, elles montrent où nous en sommes capables, mais montrent aussi où se trouvent nos failles. Le bon côté, c'est que dans un pays riche les épidémies nous permettent de corriger ces failles. Le mauvais, c'est que c'est souvent justement par ces failles que passent les épidémies.

Les épidémies menacent nos liens

J'ai mis cette vidéo sur Twitter en réponse au challenge #Voicicommentnousprotéger. Nous protéger, c'est rester chez nous, c'est nous laver les mains, c'est limiter les contacts autant que possibe, oui. Mais ce n'est pas que cela. Ce n'est pas seulement protéger nos personnes physiques. C'est aussi protéger nos liens, nos collectivités, nos identité. Les épidémies, en menaçant nos corps et en profitant de nos liens pour se propager, menacent aussi tout cela.

Je vous remet cette vidéo ici car chaque jour qui passe montre à quel point cet enjeu est réel. En sortant faire mes courses, je croise des regards. Certains sont fuyants, angoissés. D'autres sont doux, compatissants. Et certains sont méfiants.

Cette angoisse des autres est souvent une erreur: quand on a pris les mesures pour se protéger, qu'on reste à distance, qu'on se lave les mains, qu'on limite les contacts, alors on a le droit de se sentir rassurés. En tout cas, lancer un regard noir à la personne qui vous passe à bonne distance dans la rue n'est pas une mesure de protection supplémentaire.

Cette angoisse est aussi toxique. Nous avons besoin les uns des autres. Matériellement, comme nous le prouvent quotidiennement les personnes qui remplissent inlassablement les rayons de nos magasin et ceux qui soignent les malades, mais aussi mentalement. Se sentir exclu par nos semblables est une souffrance spécifique; c'est mauvais pour notre moral, pour notre santé, cela abrège probablement même notre espérance de vie.

Dans cette période où nous devons respecter la distance physique, nous devons protéger d’autant plus la proximité sociale. A deux mètres de distance ou par vidéo, nous allons continuer d’avoir besoin les uns des autres. C’est finalement ensemble que nous allons traverser ces événements. Ce sont nos organisations collectives qui vont montrer ce qu’elles savent faire de mieux, et où sont leurs failles. C’est par nos actes quotidiens que nous allons infléchir l’avenir de la maladie. En ne nous serrant pas la main, donc, continuons à nous sourire. Après l’épidémie, nous allons encore vivre ensemble. Et après l'épidémie, nous nous rappellerons comment nous nous serons comportés pendant qu’elle était là.

Bravo à nos jeunes collègues

Je n'ai pas écrit depuis un moment. Parfois, la vie nous arrive. Je sais que vous comprenez. Mais là, j'ai eu l'immense bonheur d'être choisie cette année comme marraine de volée par les nouveaux diplômés en médecine de notre faculté. Il faut faire un discours lors de la cérémonie. Certains d'entre vous me l'ont demandé. Alors je le partage ici:

Bravo!

Je suis très émue d'être ici aujourd'hui. Tellement que je suis allée au mauvais endroit tout à l'heure.

Chers Collègues, quelle fierté de vous appeler ainsi.

Toutes mes félicitations.

C’est un immense honneur de pouvoir vous dire quelques mots aujourd’hui. C’est une journée importante pour vous. Pour vous, nos nouveaux collègues, pour vous, leurs familles et leurs amis. Pour nous qui sommes vos enseignants, c’est une journée importante aussi. Je ne sais pas si vous savez à quel point ça nous réchauffe le cœur de vous voir chaque jour engagés, enthousiastes, motivés, curieux. Alors bon pendant vos études évidemment nous devons être sévères. Nous devons être exigeants. Nous ne pouvons rien vous laisser passer qui mettrait en danger vos patients, ou qui aurait pour conséquence qu’ils se sentent abandonnés, non entendus, dans ce qui est parfois la plus grande détresse de leur vie. Mais aujourd’hui je peux vous le dire. Pouvoir vous apprendre la médecine est une des plus belles choses qui soit.

Vous allez au-devant de vies que je vous souhaite très belles. Pour lesquelles, forcément, nous n’aurons pas pu vous préparer entièrement. Voici, avec le rétroscope, les quelques conseils que j’aurais voulu avoir le jour de mon diplôme.

Premièrement, parce que ça doit venir en premier, soyez loyaux. Et je veux dire loyaux à vos patients. Vous allez être mis au fil du temps sous toutes sortes de pressions, dans toutes sortes d’intérêts qui parfois vous tirailleront ailleurs. Les institutions de la santé vont elles aussi demander votre loyauté. Souvent, elles la mériteront. Mais rappelez-vous qu’elles ne la méritent que dans la mesure où elles sont elles aussi loyales aux patients. Petit avant-goût de la formation post-graduée : les institutions ont droit à votre loyauté, mais pas à votre complicité. Vous allez avoir un privilège qui est aussi une responsabilité : être les accompagnateurs de vos patients au travers de leur maladie ; être capables de mettre à leur disposition tout ce que la médecine sait faire ; écarter de leur vie, autant que possible, les obstacles que la maladie mettra sur leur chemin. A toutes les étapes, y compris la dernière.

Ensuite, parce que cela vaut la peine, soyez heureux, de ce bonheur de la part de nous qui contemple notre vie entière. Qui cherche à ce que notre histoire soit une histoire dans laquelle nous sommes heureux de vivre. Cela vaut la peine d’être pleinement médecins. Quand la vie est toute pleine de médecine, elle peut être vraiment très belle. Vous allez y plonger profondément. Y passer des dizaines de milliers d’heures. Certains vont y plonger jusqu’à la maison. Nous autres médecins avons un peu tendance à nous marier entre nous. Oui, on peut être très heureux dans la médecine.

J’aimerais ici dire un mot sur l’argent, parce que nous vivons dans une société qui fait une équivalence hâtive entre l’argent et le bonheur. C’est une banalité que l’argent ne fait pas le bonheur. Mais en fait il fait très efficacement le bonheur des autres. Certains d’entre vous vont en gagner pas mal. D’autres pas tant que ça. Rappelez-vous que l’argent est aussi du pouvoir : si vous en avez, faites du bien avec.

Je tiens aussi à préciser : soyez heureux avec ou sans la médecine. La plupart d’entre vous y trouverez une vie très belle. Mais peut-être que d’autres non. Vous ne serez pas si nombreux. Mais il y en aura sans doute. Et trop souvent dans ces cas, on se sent piégé. De temps à autre, l’un d’entre nous prend la sortie en quittant la vie. Alors je vous en supplie, si un jour vous êtes concernés, rappelez – vous d’une seule chose : vous êtes plus que votre métier, si important soit-il. Vous y avez appris des choses exportables. Vous n’y êtes pas prisonnier. La vie est belle aussi ailleurs.

Soyez solidaires, la vie va vous arriver. Parmi vous, beaucoup vivront des épuisements au-delà de tout ce que vous êtes sans doute capables d’imaginer aujourd'hui, vous soignerez des personnes qui traversent de véritables tragédies humaines, certains d’entre vous tomberont malades, certains auront des collègues toxiques, peut-être même des patrons toxiques. Ce sera parfois très difficile. Et parfois vous serez les uns pour les autres les personnes les plus proches. Entraidez-vous. Et rappelez-vous si ça vous arrive que nous aussi, nous serons toujours là.

Soyez bienveillants. Toute cette chaleur humaine que nous voulons donner à nos patients, il arrive que nous oublions de nous la donner les uns aux autres, ou à nous-même. Je vous ai dit tout à l’heure, il y a beaucoup de mariages parmi les médecins. Il y a beaucoup de divorces aussi. A bon entendeurs.

Vous allez vivre des choses magnifiques, des choses difficiles. Ne vous oubliez pas. Rappelez-vous vos valeurs. J’ai rencontré des personnes devenues cyniques. Je tremble de leur confier mes proches. De me confier moi-même. N’oubliez pas que vous formez ceux qui vont vous soigner, vous, vos enfants, vos parents. Nous qui sommes vos enseignants, nous en avons conscience tous les jours. Certains d’entre vous deviendront enseignants, chacun d’entre vous deviendra un modèle, présent devant de plus jeunes, jour après jour. Vous avez déjà commencé, mais vous étiez encore étudiants. Dès à présent vous êtes médecins.

Finalement donc, soyez exemplaire. Ou plutôt, soyez conscient que vous serez un exemple, que vous le vouliez ou non. Vous n’avez que le choix d’être un bon exemple, ou un mauvais exemple. Soyez de bons exemples.

Bravo à toutes, bravo à tous.

Responsabilité pour la maladie

Les malades qui ne prennent pas leur traitement correctement génèrent des surcoûts, nous devrions les sanctionner. L’exemple est tiré de la presse récente. Mais en réalité, ce genre de proposition est récurrent. Infliger des malus (ou des bonus) selon que l’on adopte un comportement bon ou mauvais pour la santé est dans l’air du temps. Certains pays plus totalitaires que le nôtre, comme la Hongrie, avaient décidé de réserver les médicaments les plus efficaces aux patients les mieux disciplinés. Plus près de nous, on avait il y a quelques années discuté de réserver l’accès aux antiviraux onéreux visant l’hépatite C aux seuls patients qui seraient «innocents» de leur maladie.

Si la responsabilisation est ainsi à l’ordre du jour, ce n’est pas étonnant. L’idée de la responsabilité personnelle, du mérite individuel, est un des mythes de notre culture. C’est une des fables que notre société se raconte. Un récit organisateur dont le but est de nous aider à comprendre le monde et à le justifier. Dans ce récit, notre situation professionnelle et personnelle, notre fortune, notre revenu, notre bonheur même et bien sûr notre santé dépendent principalement de notre mérite. Dans ce récit, nos efforts sont les piliers principaux de tous nos succès, et nos échecs signalent de manière infaillible autant d’occasions où nous n’avons pas donné le meilleur de nous-mêmes.

Ce discours est très présent quand on touche à notre santé. Une des raisons est qu’il comporte une part de vérité. A mesure que les maladies les plus prévalentes sont liées au mode de vie, nous pouvons effectivement faire quelque chose pour notre santé. C’est une bonne nouvelle. Les messages de santé publique peuvent être utiles.

L’ennui, c’est que le récit selon lequel nous serions dès lors pleinement responsables de notre santé est, lui, une fable. Notre capacité à vivre de manière saine est fortement influencée par toute une foule de paramètres qui, eux, échappent à notre contrôle. Si vous avez grandi à une période où la publicité pour le tabac auprès des jeunes était moins bien réglementée, vous aurez peut-être du mal à redevenir aujourd’hui libre d’un produit addictif. Si votre journée de travail est longue, vous serez peut-être trop sédentaire à votre place de travail. Si vous avez du mal à boucler vos fins de mois, votre quote-part pour ce médicament vous poussera peut-être à remettre son achat au mois prochain. Selon le temps et l’argent à disposition, la qualité de votre alimentation s’en ressentira peut-être aussi. Le degré de contrôle sur notre propre vie est en fait directement associé à la santé, et il n’est pas réparti de manière égale.

La responsabilité pour la santé n’est pas inexistante, donc. On peut tabler sur elle. En revanche, comment, dans ces conditions, vouloir sanctionner les «mauvais malades»? En établissant la part de responsabilité personnelle et en reconnaissant des circonstances atténuantes? Devant quel tribunal et selon quelles règles? Y aura-t-on droit à la présomption d’innocence, à un avocat (ou un médecin peut-être) pour assurer notre défense? Lorsque le dossier médical devient un casier judiciaire, on a tendance à oublier que la justice vient, elle aussi, avec ses règles de l’art.

La signature du délit

Les faits remontent à plusieurs années. En terminant une transplantation hépatique, un chirurgien anglais appose sa signature à l’argon sur le foie qu'il vient d'implanter. Aucune réaction négative n'est rapportée sur le moment. L'histoire se poursuit plusieurs années plus tard. Une défaillance de l'organe, dont on précisera qu'elle n'a aucun lien avec la signature, occasionne une nouvelle intervention par un opérateur différent. Celui-ci, trouvant une cicatrice aux initiales de son collègue, le dénonce. Les réactions sont contrastées. Certains sont viscéralement choqués. D'autres trouvent l'accusation, puis la condamnation, du chirurgien complètement absurdes.

C’est là un des aspects les plus intéressants de cette histoire : elle nous renvoie à nos perceptions différentes de ce qui fait qu’un acte est répréhensible. Qu’en est-il ? Dans la table des matières de l’éthique, quels sont les maux applicables à cette situation ?

Premier mal possible : induire –ou ne pas empêcher- de mauvaises conséquences. Ici, cet aspect commence par être absent. Le geste lui-même n’occasionne pas de saignements, pas de risque ni de souffrance supplémentaire. La seule conséquence négative pour la patiente est en fait la souffrance psychologique qu’elle aura pu ressentir en l’apprenant. Ce tort, cependant, aura été infligé au moins en partie par le dénonciateur.

Deuxième mal possible : l’objectification. Le geste du chirurgien semble signaler que la patiente est une chose ; peut-être même sa chose. Le problème serait ici un message trompeur et déshumanisant. Même après le geste, pourtant, ni le chirurgien, ni l’équipe du bloc, ni personne en fait ne remet en question le statut moral de la patiente. Les commentaires prennent cependant ce type de tort au sérieux. Est-ce la patiente que le chirurgien a signée, ou bien est-ce l’organe ? L’organe fait-il « déjà » partie de la patiente ou était-il dans une sorte d’état intermédiaire entre une chose véritable et un organe intégré à un nouvel organisme ? Est-ce un objet ? Peut-être est-ce l’opération que le chirurgien a signée et non l’organe? Les commentateurs se perdent dans des distinctions un peu byzantines, parce que la frontière passe ici entre un geste qui objectifierait la patiente elle-même, et un geste qui ne la viserait pas directement. C’est une question de respect de la personne en tant que telle.

Dans la troisième version du mal, ce n’est pas le geste lui-même qui est inquiétant mais ce qu’il signale sur l’état d’esprit du chirurgien. Un des commentaires mettait en avant la nécessité, pour être capable d’opérer, de distancer la personne entière du corps sur lequel on intervient. Réaliser cela sans tomber dans une dépersonnalisation réelle de la patiente serait un jeu d’équilibre délicat, lors duquel il ne serait pas si surprenant que l’on puisse, à l’occasion, chuter. Ici, c’est une question de caractère. Une question qui en ouvre une autre : quel est, en pareil cas, l’état intérieur le plus souhaitable ? Elle ouvre aussi l’hypothèse d’un quatrième mal : l’absence de considération pour les limites physiques de l’effort du chirurgien. Est-ce finalement l’extrême fatigue que ce geste pourrait dénoter qui poserait problème au fond ?

Ces différentes versions du mal, nous ne les percevons pas tous à hauteur égale. Dans les professions de la santé, la première est souvent au centre. Faire le bien, écarter le mal, viser les meilleures conséquences possibles, voilà une pierre angulaire de la médecine. Au point qu’il arrive que les autres dimensions soient perdues de vue. Ce sont elles qui font ici la différence entre l’indignation envers le chirurgien, et l’indignation envers le verdict.

Solidarité

Ses chaussures étaient inadéquates et c’est au sommet du col qu’elle s’est foulé la cheville. Assez pour avoir besoin d’être soutenue dans la descente ; pas assez pour appeler un hélicoptère. Nous étions trois avec elle : un bandage de fortune, puis deux pour la soutenir et un pour porter son sac. La descente était longue, la pluie tomba, la nuit arrivait.

Nous avions alerté nos compagnons de route au village. Autour d’eux, l’aide s’organisait. La kiosquière leur offrit le gîte pour nous chez son père, à mi-hauteur. Le propriétaire de l’hôtel, dont ils n’attendaient rien, sortit les sièges de sa camionnette et nous cueillit au bas de la montagne juste au moment où l’obscurité devenait dangereuse. Il commença par passer un savon à notre blessée : « C’est quoi ces chaussures sur ce col ? Irresponsable ! » Puis il l’installa à l’arrière entre des coussins et nous conduisit au restaurant qu’il avait gardé ouvert pour nous. « Vous voyez ces hommes à la table là-bas ? » poursuivit-il « C’est les bénévoles du secours en montagne. Ils ont attendu et ils auraient pris des risques pour vous. Ils devraient être avec leurs familles. Allez vous excuser ! ». Pendant tout ce temps il souriait, visiblement soulagé qu’il y ait eu plus de peur que de mal.

Je me rappelle de cette histoire avec un délice particulier. D’abord, elle suivait une semaine de séminaire philosophique durant laquelle on avait intensément parlé de solidarité. Qu’est-ce que c’est ? Est-ce que ça existe vraiment ? « Vous autres, Européens » nous avait-on dit « vous pensez savoir ce que c’est mais en Corée ils en ont une notion complètement différente. » Soit. En annonçant cette randonnée, je leur avais lancé comme une boutade dont je m’attendais à ce qu’ils acquièrent une compréhension pragmatique de la solidarité d’ici lundi matin. Je ne croyais pas si bien dire.

En illustrant une tranche de solidarité en action, cette histoire en fait aussi voir des facettes intéressantes. D’abord ce n’est pas de la bonté d’âme. Pas de victimes ni de bons Samaritains : à la place, une collectivité de laquelle on attend quelque chose – quelque chose de différent mais quelque chose – de chacun. L’aubergiste engueule la blessée pour lui signaler qu’elle a manqué à son devoir : limiter son besoin du pot commun. Pas question pour autant de ne pas l’aider. Rendue là, qu’elle s’excuse ! Mais la laisser sans secours ? Jamais ! Et dans cette histoire on raconte qui fait quoi. On montre les efforts consentis. On reconnaît que la solidarité, comme beaucoup de nos comportements, est contagieuse. On contribue plus facilement aux efforts communs si l’on sait que d’autres le font aussi. Si l’on pense être seul, on laisse plus vite tomber.

On oublie trop ce dernier point. La solidarité est l’un de ces organismes qui dépérissent dans l’obscurité. Or justement, l’histoire selon laquelle l’être humain est fondamentalement égoïste et la solidarité un peu fumeuse est l’un des récits tendanciellement lourds de notre temps. Préoccupant, ça. Ce récit ne reflète pas correctement la réalité ; les données scientifiques concordent ici avec nos observations les plus quotidiennes. Quand on pense que la solidarité est une fiction, cependant, elle a tendance à le devenir. Dans la médecine, on le voit de plus en plus. Nos pédiatres hésitent à mettre en avant l’immunité de cohorte à l’appui de la vaccination. Nos chercheurs, en expliquant les enjeux des essais cliniques, ne mentionnent que rarement la dimension solidaire de la participation. Alors que la médecine comporte tellement d’exemples, on ne raconte pas assez la solidarité. Pas à pas, nous encourageons donc nous aussi l’idée que c’est une chose naïve, un peu imaginaire. C’est dommage. Notre histoire reflète une autre réalité : la solidarité est au contraire une chose concrète, besogneuse et exigeante, qui demande à chacun sa part, même à la personne secourue.

Mort cérébrale

Comment sait-on qu'une personne décédée est véritablement décédée? Dans le cadre du don d'organe, mais pas seulement, cette question est particulièrement importante. Si je devais un jour être concernée, sera-t-on vraiment certain? Et puis, risque-t-on de me déclarer morte pour pouvoir prélever mes organes, risquerait-on de mettre l'intérêt de la personne en liste de greffe avant le mien? Ces questions sont dérangeantes. Du coup, même si de nombreuses personnes se les posent, les réponses sont rares. Mais nous l'avons fait: hier soir, un débat abordait tout cela aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Ça a été diffusé sur Facebook, mais comme pas tout le monde a envie d'être sur Facebook je vous ai mis la vidéo dans ce billet. Ça ne commence pas tout de suite mais vous savez comment avancer, je vous fais confiance.

Il y a aussi eu un article de presse, qui est ici.

La valeur et le prix

Pour ne pas payer plus cher, que sommes-nous prêts à sacrifier? Cette question a malheureusement pris une actualité effrayante avec l’incendie de la tour Grenfell à Londres le 14 juin dernier. L’incendie, qui a fait près de 80 morts, aurait été accéléré en partie par un revêtement connu pour être inflammable. Il était légèrement moins cher que le revêtement concurrent. Très légèrement: l’économie totale, pour le bâtiment entier, aurait été d’environ 5000 £. On comprend la rage des survivants.

Economiser de l’argent, une bonne chose à la base pourtant, cela devient problématique lorsque l’on sacrifie des choses qui auraient largement valu la dépense supplémentaire. Cette petite observation – banale au fond – aurait des implications profondes si nous la prenions véritablement au sérieux. Car ce que nous sacrifions pour économiser de l’argent, il arrive que ce soit invisible. Et si les habitants de la Grenfell Tower auraient dû être visibles pour les propriétaires, il arrive aussi que cette invisibilité soit plus compréhensible. C’est à ce propos que ma collègue Annette Rid a récemment signé un article très intéressant sur les analyses d’impact budgétaire. Vous vous rappelez la décision sur le remboursement du Sofosbuvir contre l’hépatite C? C’est un médicament clairement efficace, et dont l’analyse coût-efficacité montre que le rapport qualité-prix est dans les marges généralement acceptées en Suisse. Seulement voilà: le nombre de patients concernés rendrait la facture totale insoutenable. Il n’est donc remboursé que pour les patients les plus atteints. C’est cela, l’analyse d’impact budgétaire.

Contrairement à l’histoire de l’incendie londonien, cette décision-ci commence par paraître très raisonnable. Si nous n’avons pas les moyens, c’est ainsi. Le critère de priorité aux plus atteints est même plutôt juste: ce sont eux qui verront la plus grande différence, eux également qui ne peuvent pas attendre. Et pourtant, ici aussi on sacrifie des choses inaperçues. Refuser un traitement en raison du nombre de patients atteints introduit une inégalité de traitement flagrante entre patients: certains seront moins bien soignés du simple fait que leur groupe est plus nombreux. On sacrifie une part d’équité. Refuser la prise en charge transforme ces patients en otages dans la négociation qui opposent les vendeurs et les états: un problème moral où les uns et les autres ont leur part, certes, mais un problème tout de même. On sacrifie une part de leurs droits. Finalement, limiter l’accès à un traitement dont l’impact budgétaire est élevé suppose qu’il serait impossible de mobiliser cet argent en choisissant de limiter d’autres prestations moins efficaces ailleurs. On sacrifie ici de l’efficience, une part du bien que l’on pourrait faire avec les moyens disponibles. Que faire alors? Pas de recette miracle à ce stade. Pourrions-nous nous doter d’un mécanisme plus systématique pour décider ce que nous voulons retirer du budget, lorsque survient une situation de ce type? A y bien regarder, peut-être même que nous déciderions alors de ne pas faire ces sacrifices? Ce ne serait certainement pas simple, mais au moins nous aurions alors les valeurs sous les yeux et pas seulement le prix.

Don d'organes: reparlons du consentement proposé

Voilà comment on pose habituellement la question:

Lorsqu'une personne décède, on ne peut actuellement prélever ses organes que si elle a pris le temps de faire une carte de donneur. Or, la plupart des personnes ne prennent pas le temps de faire cette carte, même si en fait elles seraient d'accord de donner leurs organes après leur mort. En fait, c'est entièrement compréhensible que nous préférions ne pas penser à notre propre mortalité. Mais ici le résultat est que nous ne prélevons pas des organes de personnes qui auraient en fait été d'accord, et le résultat de ça c'est que des patients meurent en liste d'attente, faute de transplantation.

Lorsque l'on pose la question comme ça, c'est entièrement normal de se dire que le consentement présumé semble être la solution. Dans ce système, on part du principe que la personne qui est décédée serait d'accord de donner ses organes sauf si elle a fait la démarche de s'y opposer. L'idée est donc que hop, un petit changement de loi, chacun reste libre de dire non, et on aura augmenté le nombre de transplantations et ainsi le nombre de vies sauvées.

En fait, quand on regarde ce qui est arrivé dans les pays qui ont fait ça, les chiffres sont très décevants. Ce n'est tout simplement pas vrai que passer du consentement explicite au consentement présumé augmente le nombre de greffes. Ou plutôt, ce n'est pas sûr. Il y a des pays où ça a été le cas, d'autres où non, il y a même des pays où ça a été suivi d'une chute du don d'organes.

Que se passe-t-il? En Suisse, on sait en fait pas mal de choses sur les circonstances du don d'organes. Et il y a un fait plutôt méconnu qui transforme la question:

Lorsqu'une personne décède, on ne peut actuellement prélever ses organes que si elle a pris le temps de faire une carte de donneur, ou si ses proches consentent au don à sa place. Or, la plupart des personnes ne prennent pas le temps de faire cette carte, même si en fait elles seraient d'accord de donner leurs organes après leur mort. En fait, c'est entièrement compréhensible que nous préférions ne pas penser à notre propre mortalité. Nous n'en parlons souvent même pas avec nos proches. Le résultat est que lors de notre mort, ils ignorent si nous étions ou non d'accord de donner nos organes. Dans le doute, beaucoup de proches préfèrent dire non.

En Suisse, seul environ 5% des prélèvements d'organes chez des personnes décédées ont lieu sur la base d'une carte de donneur. Tous les autres se fondent sur le consentement de membres de la famille du mort. Tous les autres, c'est à dire presque tous. On n'en prend que rarement la mesure. Ces proches endeuillés, comment leur reprocher de préférer, souvent, et dans le doute, dire non? Mais aussi, comment s'attendre à ce leur situation change si nous passions au consentement présumé? Peu de gens prennent aujourd'hui une carte. Peu de gens s'opposeraient si nous présumions le consentement. Soit. Mais cela signifie simplement que la plupart des familles resteraient, comme aujourd'hui, dans le doute. Et comme maintenant, dans le doute beaucoup préféreraient dire non.

La solution, c'est de rendre obligatoire ou en tout cas nettement plus insistante la demande que chacun se détermine. On pourrait mettre une case à cocher sur la carte d'identité, ou la carte d'assurance, ou le permis de conduire. On pourrait même ajouter une case "je préfère ne pas encore choisir", mais on rendrait une coche obligatoire pour donner la carte en question. Je me suis trouvée devant cette situation en Amérique, où c'était sur le permis de conduire. L'employée du service des automobiles n'avait rien de menaçant: me rappeler que des accidents arrivent était plutôt utile, et en fait elle avait juste besoin que je lui dise oui ou non pour pouvoir me donner mon permis. Une situation anodine, pas inquiétante pour un sou.

Passer à l'exigence que nous disions tous à l'avance ce que nous voulons, ce n'est en fait pas la mer à boire. Cela soulagerait nos proches dans des circonstances difficiles. Et cela sauverait des vies. C'est cela que nous devrions faire: plutôt que de passer du "oui" que la plupart ignorent, au "non" que la plupart ignoreront, nous devrions mettre le choix à portée facile de chacun et ensuite l'exiger. Pas exiger un grand face à face avec notre propre mort, non. Ce n'est vraiment pas de ça qu'il s'agit. Mais on nous demande tant de choix et tant de décisions de moindre importance dans notre vie... Exiger un face à face avec les deux options, oui ou non, devant une employée que nous devions venir voir de toute manière, franchement ça semblerait acceptable, non?

Une tragédie grecque

Aujourd’hui, je vais vous raconter une tragédie. Tout du moins une histoire où les personnes souffrent et sont le jouet de forces qui les dépassent. XXI e siècle oblige, ces forces ne seront pas des divinités capricieuses ni les lois du destin, mais celles du marché et de l’économie.

Premier acte: En décembre 2016, la filiale grecque de Novartis est accusée de corruption à large échelle dans le but de maintenir élevés les prix de certains médicaments oncologiques. Un des cadres convoqué par la justice fait une tentative de suicide. Il explique son geste en clamant qu’il ne veut pas être le bouc émissaire. La maison mère de Novartis rappelle que l’entreprise est attachée «aux critères les plus élevés en matière de conduite éthique des affaires et de conformité réglementaire dans tous les aspects de son activité et prend très au sérieux toute allégation de mauvaise conduite». Elle annonce une pleine collaboration avec la justice.

Deuxième acte: Ce n’est en fait pas la première fois que Novartis est accusée de corruption. Sous enquête en Corée du Sud depuis l’été dernier, mise à l’amende en Chine en 2015, la firme a négocié une amende de 390 millions USD aux Etats-Unis après des accusations semblables. A chaque fois, la réaction est la même: il s’agit d’agissements locaux, face auxquels la tête de l’entreprise se distancie, rappelle que ses règles les interdisent , et promet une pleine collaboration avec la justice.

Troisième acte: Novartis n’est pas – de loin – la seule compagnie pharmaceutique a avoir été accusée ou mise à l’amende pour corruption récemment. Selon un rapport publié l’an dernier par Transparency International, il semble que ce soit un problème de secteur.

A quoi ressemble la situation, si on essaie de l'examiner du point de vue de l’employé de l’industrie? Plus il est jugé au chiffre, plus il peut être tentant d’acheter du chiffre. S’il constate que ses concurrents le font en toute impunité, il peut se retrouver comme piégé. Sans doute lui dit-on effectivement que la corruption c’est mal. Si elle est profitable dans l’environnement réel où il travaille, en revanche, ce message là sera lui aussi reçu cinq sur cinq. Si l’entreprise n’est pas concrètement dissuasive, la distance qu’elle exprime quand ces faits se répètent deviendra de moins en moins crédible.

Lorsqu’une affaire de corruption survient dans une filiale locale, une part de la responsabilité morale repose donc bel et bien à la maison mère. Ici, elle est en Suisse. Dérangeant. Mais, me direz-vous: une entreprise entière, c’est aussi en concurrence avec d’autres. C’est aussi capable de constater que d’autres pratiquent la corruption et en profitent. Une entreprise entière cela peut aussi, finalement, se retrouver piégé.

Au premier acte, donc, nous pouvions être tentés d’accuser des personnes manquant de fibre morale. Au deuxième, de réprouver l’entreprise. Au troisième acte, nous devons pourtant constater que les responsables incluent les états, donc nous, et le marché, donc encore nous.

Encore plus dérangeant, donc. Que devrait-il se passer pour changer cette situation? La solution pourrait venir des états, mais elle pourrait aussi venir de l’industrie. Reconnaître légalement une responsabilité dans la prévention de ces cas, remplacer des amendes trop supportables par des sanctions mieux ciblées, comme des réductions de brevet: tout cela pourrait avoir un effet. Que pourraient faire les entreprises? Face à la concurrence, elles adoptent des comportements qui nuisent (à juste titre) à leur image et la raison principale est en fait que d’autres le font. Il est difficile de se retirer seul de ce petit jeu. Dans un environnement concurrentiel où les autres ne s'arrêteraient pas, vous y perdriez peut-être beaucoup. Collectivement, par contre, en s'y mettant tous ensemble, cela devient réaliste de se sortir de là. Une initiative crédible de coordination du secteur dans la lutte anti-corruption: ah, voilà, ce serait une meilleure réponse pour la prochaine fois.

Responsabilité pour les circonstances

Lorsque quelqu'un se comporte mal, fait quelque chose qu'on a de bonnes raisons d'interdire, on a le droit de blâmer cette personne et parfois de la punir. Il arrive cependant que cette personne ne soit pas seule coupable. Régulièrement, et dans toutes sortes de situations, nous devrions mieux tenir compte de ce que l'on pourrait appeler la responsabilité pour les circonstances. En agissant sur l'environnement dans lequel travaillent les personnes, on peut avoir une influence sur leurs comportements. Banal. Sauf qu'il arrive que nos actions augmentent la probabilité d'actes illicites.

Nous pouvons mettre sur pied, ou tolérer, des circonstances dans lesquelles des personnes qui savent ce qu'elle devraient faire vont en fait agir autrement. Nous pouvons encourager des personnes à mal agir. Nous pouvons rendre les actes mauvais avantageux pour elles. Nous pouvons les mettre sous pression, les encourager à avoir d'autres priorités que d'agir bien. Pas bien. Il arrive aussi que nous soyons en mesure de faire diminuer des actes illicites et que nous ne le fassions pas. Nous pouvons par exemple entretenir un climat d'impunité, où nos mauvais côtés auront la voie plus libre. Pas bien non plus. Nous pouvons faire tout cela en même temps. Un exemple tristement célèbre et plus largement commenté ici est la prison d'Abu Ghraib: si vous confiez à des soldats la tâche d'extorquer des informations à leurs prisonniers, que vous exigez des résultats, et que vous organisez la chose pour qu'elle soit très visibilement loin de toute supervision, alors les résultats sont en fait prévisibles. Dans ce cas, ils furent terrifiants et choquèrent la planète.

Bien sûr, aucune de ces considérations n'ôte carrément la responsabilité des personnes qui commettent ces actes, en tout cas dans la plupart des cas. Expliquer des actes, ce n'est pas la même chose que les excuser. Mais il y a des circonstances dans lesquelles des personnes qui n'auraient jamais commis ces actes ailleurs vont les commettre. Et si l'on est un des artisans de ces circonstances on est aussi responsable.

Ce phénomène de la responsabilité pour les circonstances, en fait il est un peu partout. Les hôpitaux doivent agir pour diminuer le risque d'erreurs médicales. Les entreprises du textile pour diminuer le risque que leurs contractants emploient des personnes dans des bâtiments qui s'écroulent. Le cas de Novartis est un exemple parmi d'autres. Mais c'est un bon exemple pour nous entrainer à reconnaître que cette responsabilité existe. Une illustration utile, en quelque sorte. Il y en aura certainement d'autres au fil des billets suivants. Mais je vais commencer avec celui-ci, il est dans le billet suivant.

Vos questions d'éthique à vous

Nous allons faire un test, et si ça marche ce sera une nouvelle forme de billet dans ce blog. Les commentaires, sur la plateforme de blogger c'est un peu moyen. Plusieurs d'entre vous m'ont contactée pour me dire que ce n'était ni facile ni fiable, bref que vous ne parveniez pas à mettre des commentaires. Alors je teste un système interactif qui devrait permettre de faire plus facilement.

Ma première question sera simple: quels sujets aimeriez-vous voir traiter ici?

Dans le tableau ci-dessous, si tout va bien, vous devriez pouvoir écrire des propositions, commenter celles des autres, et voter sur les propositions. Les intitulés sont en anglais parce que, vaille que vaille, je n'ai pas trouvé de plateforme francophone qui fasse la même chose. Dites-moi si vous en connaissez une, je serais très reconnaissante!

Pour commencer, on va essayer sur le système anglophone. Cela devrait être simple:

1) Vous inscrivez votre nom sous "enter your name" et vous cliquez "Join".

2) Vous cliquez sur "Add an idea" en haut à droite, et voilà: vous pouvez évidemment écrire votre proposition en français.

Vous pouvez voter sur les propositions des autres en cliquant sur le rond blanc qui se trouve sur chaque billet. Vous pouvez commenter en cliquant sur l’icône de commentaire qui se trouve également sur chaque billet.

Une ligne ou un mot-clé suffira, comme je vous le dis on teste. Et n'oubliez pas de voter sur les propositions des autres!

Alors allons-y, on va voir si ça marche...

La médecine au service du reste de la vie

"Les cas référés à une consultation d’éthique sont tous différents, bien sûr. Néanmoins, il existe aussi des schémas récurrents et, au fil des consultations, certains messages reviennent. Les plus fréquents sont, en apparence du moins, les plus simples. Le plus important est sans doute celui-ci : La médecine sert à rendre possible le reste de la vie. Cette idée, le philosophe américain Norman Daniels s'en est servi dans les années 1980 pour justifier l'accès universel aux soins de santé. Si nous devons garantir l’accès de tous à des soins équitables, disait-il, c’est parce qu’une société juste doit permettre à tous l’accès à un éventail suffisant de futurs possibles. La maladie, ça ferme des portes. La médecine, ça doit les rouvrir. C’est une des clés de nos systèmes de santé : la médecine sert à rendre possibles nos choix de vie.

A lit du malade également, cette phrase se révèle être un sésame. « Jusqu'où aller ? » demande-t-on dans plus de la moitié des consultations d'éthique clinique. Les détails varient beaucoup d'un cas à l'autre, mais l’enjeu est toujours le même. Lorsqu’une personne doit se confier à la médecine, c’est pour obtenir quelque chose. Dans le même temps, cela dit, la médecine peut représenter un fardeau, demander des renoncements, ne pas tout permettre. Il s’agit de regarder cela en face. D’identifier le point où les possibilités que nous ouvrons au patient s’amenuisent, où elles deviennent plus petites que celles que nous entravons. Il s'agit donc, là aussi, de se rappeler que la vie ne se résume pas à la santé mais que c'est la santé qui doit permettre la vie. Que signifie permettre la vie ? Quelles en sont, pour ainsi dire, les composantes ? Depuis longtemps, des philosophes s’intéressent à la vie bonne, au bien-être, ou au bonheur. Une des approches contemporaines, que l’on doit à Martha Nussbaum et Amartya Sen, décrit ainsi les capabilités ou libertés substantielles, dont chacun doit pouvoir disposer pour pouvoir vivre une vie pleine et entière :

1. Une vie de longueur normale et de qualité suffisante

2. La santé physique y compris la possibilité de se nourrir, de s’abriter

3. L’intégrité physique qui inclut la liberté de mouvement, la sécurité contre la violence, la satisfaction sexuelle et la liberté reproductive

4. La perception, l’imagination, la pensée, la possibilité de faire usage de son esprit d’une manière pleinement humaine, cultivée par une éducation suffisante et protégée par la liberté d’expression et de religion.

5. Les émotions, la possibilité d’avoir des liens avec des choses et des personnes hors de soi, d’aimer et de regretter, de vouloir, d’être reconnaissant ou indigné.

6. La raison pratique, ou la capacité de former une conception du bien et de planifier sa vie, ce qui inclut la liberté de conscience.

7. L’affiliation, la possibilité de vivre avec et pour d’autres, de s’engager pour d’autres humains, de s’imaginer à leur place, mais aussi les bases sociales du respect de soi et la protection contre la discrimination et l’humiliation

8. La capacité à vivre avec d’autres espèces animales ou végétales, et le monde de la nature.

9. Le jeu, rire et s’amuser

10. Le contrôle sur son environnement politique et matériel.

Se rappeler ces dimensions, c’est élargir le regard. C’est se rappeler que plutôt que de nous demander « Jusqu’où aller ? », on a meilleurs temps de se demander « Que pouvons-nous offrir, et qu’allons-nous empêcher ? » Ensuite, évidemment, les priorités de chacun compteront. Il s’agira de savoir si ce que l’on peut offrir vaut la peine, si le sacrifice demandé est acceptable. Mais poser la question ainsi, c’est déjà un pas dans la bonne direction."

La liberté de vendre des clopes

Apparemment, ça marche. Le projet de loi sur les produits du tabac a été récemment battu en brèche sur la base de cet argument. J'ai fait un billet à cette occasion, que vous trouverez ici. Je vous le remet comme d'habitude avec le lien.

La SSEB, vous connaissez?

En ce moment, je vous écris depuis le très joli couvent de Bigorio, au Tessin, où nous avons une fois par année une réunion où ceux qui font de la recherche la présentent. Une collègue infirmière nous raconte les résultat d'une étude qu'elle a réalisée en EMS sur la manière dont les professionnels composent avec la nécessité, et la difficulté souvent, de respecter les volontés des résidents sur les soins médicaux. C'est nuancé, intéressant, cela intriguerait certainement pas mal de gens parmi vous. Notre prochain événement va être un symposium en avril sur la consultation d'éthique clinique. Nous publions quatre fois par année la revue Bioethica Forum, dont l'abonnement est inclus pour les membres de la SSEB. Certains d'entre vous y ont d'ailleurs écrit. Si vous allez regarder le site, vous verrez que les numéros sont en accès libre après quelques temps. C'est la Suisse, on est polyglottes, mais cela veut aussi dire que vous trouverez des choses en français. Allez y faire un tour: je pense que ça va vous intéresser...

Les idéologies antisciences

C'est un blog de bioéthique, donc je ne vais pas vous faire à chaud un commentaire sur les attentats de Paris. A la place, je vais profiter qu'une magnifique conférence vient d'être mise en ligne pour vous la recommander. Il s'agit de la leçon d'adieu (enfin, d'au revoir) d'Alex Mauron, notre pionnier de l'éthique biomédicale qui de temps en temps écrit ici. En plus elle n'est pas entièrement sans lien: il y parle des idéologies antisciences. Autrement dit du dénisme sous ses différentes formes. Allez la regarder et ensuite venez nous dire ce que vous pensez. C'est ici.

L'éthique des éthiciens

La réponse est intéressante. En bref, on doit rester humbles. Et prudents. Eric Schwitzguebel, que vous pouvez écouter ici, a même fait de cette question sa spécialité. Il a commencé par regarder, assez simplement, si les livres d'éthique manquaient moins que les autres dans les bibliothèques. La réponse? Ils y manquent exactement comme les autres sauf que si on se focalise sur les titres qui ne seront vraisemblablement empruntés que par des éthiciens ou des étudiants en éthique alors ceux-là manque plus... Argl. Les professeurs d'éthique ne répondent pas plus souvent que les autres aux emails de leurs étudiants (la moyenne aux USA est de ... environ 55%). Les éthiciens sont par ailleurs plus nombreux à condamner la consommation de viande, mais ils sont exactement aussi carnivores que les autres.

Il semble donc que les éthiciens soient semblables, voir un légèrement moins bons, que les autres. Alors, tous hypocrites? Pas si vite! Il y a plusieurs explications ici, et il y en a encore d'autres ici.

D'abord, il y a des explications confortables pour nous. Il y a par exemple tout simplement une différence entre savoir quelque chose sur ce qu'il serait bon de faire et le faire pour de vrai. Dans ce sens, la morale des éthiciens c'est un peu comme la santé des médecins. Savoir comment prendre soin de soi ne signifie de loin pas le faire. Si je vais voir un médecin pour ma propre santé ce n'est pas par admiration pour la sienne, c'est parce que j'ai confiance en ses connaissances.

Certains argumentent même que ce serait dangereux d'exiger de nos éthiciens qu'ils suivent en tous points leurs propres conclusions. Pourquoi? Parce qu'ils risqueraient alors d'être tentés de conclure faussement simplement pour arriver à une conclusion plus facile à appliquer. Si par exemple la question est "Combien d'aide devrions-nous donner aux personnes distantes qui en ont besoin?", il est plausible que la réponse donne nettement plus que la plupart d'entre nous ne le fait. Un éthicien pas particulièrement généreux, ou qui se sent dans le besoin, pourrait être tenté d'arriver -faussement- à une conclusion plus modeste s'il était tenu ensuite d'appliquer ses propres conclusions. Pour reprendre l'exemple de la médecine, un médecin tenu de suivre toutes les recommandations de la médecine et qui n'aurait pas le temps de faire du sport pourrait être tenté de conclure -toujours faussement- que ce n'est pas si grave pour sa santé. En tant qu'être humain, nous sommes constamment tentés de raisonner pour confirmer nos envies plutôt que pour arriver à une conclusion juste. Dissocier la conclusion et le comportement, dans cette logique, c'est une manière de s'assurer que les conclusions sont les plus justes possibles. C'est presque une manière d'éviter un conflit d'intérêt.

Ensuite, il y a les explications plus inconfortable pour nous. On sait par exemple qu'une partie de nos intuitions morales fonctionne un peu comme un thermostat. Si nous avons déjà (ou si nous pensons déjà avoir) des raisons de penser du bien de nous-mêmes, alors nous avons tendance à être plus cool avec notre comportement la fois d'après. Si on demande à des personnes de se décrire en utilisant des mots favorables, à d'autres personnes de se décrire en utilisant des mots neutres ou défavorables, et qu'on leur donne ensuite l'option de se faire payer pour leur exercice ou de donner l'argent à une bonne oeuvre, et bien ceux qui se sont décrits favorablement donnent moins que les autres. On a, littéralement, très facilement l'impression d'avoir "déjà donné". Ce phénomène du "thermostat moral" signifie que les éthiciens seront à risque de se comporter moins bien que d'autres dans la vie ordinaire s'ils ont souvent l'occasion de penser qu'ils font quelque chose de bien. En fait, tous les métiers d'aide sont ici à risque. Si vous passez votre vie à faire des choses pour les autres, vous aurez souvent l'impression d'avoir "déjà donné". Si les éthiciens font partie de ce lot, c'est que nous exerçons en fait un métier à risque, plutôt qu'un métier protecteur.

Et finalement, il pourrait y avoir là un mécanisme semblable à celui qui conduit les médecins (j'en sais quelque chose) à être parfois de très mais alors de très mauvais patients. En bref, le cerveau qui fabrique le déni est toujours le vôtre, donc il sait les mêmes choses que vous. Si vous êtes médecin et malade, le cerveau qui vous fait le déni et vous pousse à penser que vous n'avez rien de grave, eh bien il a aussi étudié la médecine et il vous fait un déni très très efficace. Si vous êtes éthicien et que vous vous cherchez une excuse morale, elle sera vite très convaincante.

Bigre. Il va donc vraiment s'agir d'être humbles. Et prudents. Mais en tout cas, on va devoir revoir l'idée selon laquelle les éthiciens seraient, comme ça automatiquement, plus moraux que les autres...

Participer à une étude clinique

C'était il y a quelques temps déjà: un beau reportage sur l'étude clinique d'un potentiel vaccin contre le virus Ebola a été diffusé par la RTS. L'important, ce n'est pas l'Ebola. L'important, c'est que la réalité d'une étude clinique y est très bien expliquée. Le fait que participer à une étude est un service que le participant rend à la science et aux malades futurs. Que, lorsque l'on participe à une étude, il y aura des choses que l'on ne saura pas. Est-ce que ça va marcher? A ce stade, tout le monde l'ignore. C'est important d'en avoir conscience, pour ne pas confondre la participation à une étude avec une thérapie. Quels seront les effets secondaires? On en connaîtra à ce stade certains, mais il en restera forcément qui seront encore inconnus. Est-ce que je reçoit la substance à l'essai ou un placebo? Dans les études controlées contre placebo, c'est un logiciel qui attribue au hasard les personnes aux groupes et ni les participants ni les chercheurs savent qui reçoit quoi.

Un reportage qui clarifie des points importants, et dont la compréhension est nécessaire pour n'inclure dans des études cliniques que des personnes qui ont compris ce que cela représente. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir et dites-nous ce que vous en pensez.