Quand on pense 'philosophe', beaucoup de gens s'imaginent un homme. Vieux. Mort. Avec une barbe. Certainement, pour beaucoup de gens sous nos climats, cet homme est blanc. Certains ajouteraient peut-être même 'grec'. Alors de temps en temps je vais vous présenter des vrais exemples de philosophes qui ne correspondent pas à ce cliché. Pour vous montrer comme c'est facile, je vais me limiter strictement à ceux qui travaillent sur des sujets pertinents pour la bioéthique. On commence aujourd'hui avec une femme. En l'honneur du vote écossais qui maintient le Royaume Unis, je vous présente une Britannique.

Onora O'Neill est une grande dame de la philosophie britannique. C'est une élève de John Rawls, qui a enseigné à Cambridge et qui s'est engagée en politique. Evidemment, elle est Irlandaise du Nord. Une autre partie de l'Union dont l'appartenance ne va pas toujours de soi. Cela rend encore plus pertinent ce qu'elle dit ici, car il s'agit de la confiance. Allez voir la vidéo, et ensuite revenez nous dire ce que vous en avez pensé.

Les femmes et les enfants d'abord?

Troublant, cet article du Guardian il y a quelques temps. Il semble que lors de certaines catastrophes naturelles, ont ait pris la peine de regarder non seulement combien de personnes avaient été blessées ou tuées, mais aussi qui était frappé. Conclusion: les femmes et les enfants sont massivement sur-représentés parmi les victimes.

Lors du tsunami de 2004, par exemple, les femmes étaient jusqu'à quatre fois plus nombreuses parmi les victimes et dans certains villages toutes les victimes étaient des femmes. On apprend moins aux fillettes à nager et grimper aux arbres, et sur moment comme cela peut sembler innocent... On a l'habitude de voir les femmes plus souvent à la maison, ici près de la côte, et leurs hommes plus souvent au travail, ici plus loin de la mer. Les enfants, quand à eux, étaient avec elles. Le résultat est malheureusement mathématique. Et on se demande évidemment après coup comment il est possible que des fillettes qui vivent au bord de l'eau ne sachent pas nager. Mais après-coup, c'est trop facile.

Attendez, me direz-vous. C'est quoi cette conclusion basée sur un seul exemple? Il y a forcément aussi des cas où cela doit être l'inverse non? Peut-être avez-vous raison. Mais justement on ne le sait pas. Les exemples de situations où l'on a compté les victimes avec ce degré de détail restent exceptionnels. On peut comprendre: en cas de catastrophe, compter les caractéristiques des victimes peut paraître un peu futile devant la masse d'autres choses à faire d'urgence.

Mais un des messages importants ici est que les conséquences des catastrophes naturelles, eh bien elles ne sont pas entièrement naturelles. Même si on ne sait pas prévenir le prochain tsunami, la prochaine tornade, il y a en fait pas mal de choses que l'on peut faire pour en alléger les conséquences humaines. Et pour cibler ces efforts de prévention, des données plus détaillées pourraient être essentielles. Une bonne cause, donc.

Libellés :

enfants,

environnement,

femme,

international,

nature,

politique,

sante,

vie

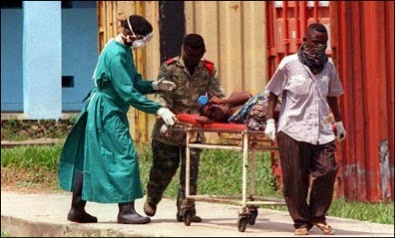

Ebola (2)

La question de l'utilisation de traitements expérimentaux face à l'épidémie d'Ebola est la plus commentée, sans doute, mais ce n'est pas la plus importante. Car au fond, pourquoi a-t-on si peu de thérapies candidates, et si peu de recherche sur un vaccin efficace? Une des raisons est sans doute qu'il s'agit largement d'un problème de santé 'non lucratif'. Si l'on accepte d'être pour un moment parfaitement cyniques, il faut admettre que les populations concernées ne le sont que par intermittence, que les malades ne le sont que peu de temps (ils guérissent ou meurent vite), et qu'en plus ce sont surtout des personnes avec peu de moyens (personnels ou par l'assurance) pour payer des soins. Bref, le marché n'est pas, en temps normal, très porteur. Même si des thérapies candidates existent, ne l'oublions pas, elles seraient peut-être bien plus nombreuses et plus avancées si cette maladie représentait un marché plus durablement porteur.

Sans doute trouvera-t-on ici des critiques de l'industrie pharmaceutique, qui aurait suivi d'un peu trop près son intérêt matériel. Certaines sont excellentes. Allez par exemple écouter En ligne directe les interventions du responsable du dossier à la Déclaration de Berne.

Cette critique risque cependant toujours d'avoir un côté simpliste. On compte sur l'appât du gain pour motiver l'innovation dans le secteur pharmaceutique. Lorsqu'elle agit sur cette base, l'industrie pharmaceutique ne fait rien d'autre que ce que l'on attend d'elle. Vouloir que l'envie de gagner plus joue ce rôle, mais en même temps qu'il soit mis de côté lorsque le résultat ne nous plait pas, c'est un peu vouloir le beurre et l'argent du beurre.

Alors comment faire? Peut-être commencer par sortir de la logique du tout ou rien. Ces dernières années, la recherche sur les maladies négligées a augmenté. Cela n'a pas été par une conversion des industries à la morale publique. C'était grâce à l'augmentation des sources de fond pour payer les traitements qui existeraient. Lorsque l'appât du gain écarte l'industrie d'un objectif qui nous importe, la réponse adéquate serait soit de faire en sorte que ce que nous voulons soit dans les intérêts d'une industrie, soit de confier le mandat à quelqu'un d'autre. Tant que nous ne faisons ni l'un ni l'autre, en fait c'est un peu à nous-même que nous devons nous en prendre...

Alors comment faire? Peut-être commencer par sortir de la logique du tout ou rien. Ces dernières années, la recherche sur les maladies négligées a augmenté. Cela n'a pas été par une conversion des industries à la morale publique. C'était grâce à l'augmentation des sources de fond pour payer les traitements qui existeraient. Lorsque l'appât du gain écarte l'industrie d'un objectif qui nous importe, la réponse adéquate serait soit de faire en sorte que ce que nous voulons soit dans les intérêts d'une industrie, soit de confier le mandat à quelqu'un d'autre. Tant que nous ne faisons ni l'un ni l'autre, en fait c'est un peu à nous-même que nous devons nous en prendre...

Libellés :

bioethique,

epidemie,

international,

medecine,

sante,

science,

vaccin,

vie

La circulaire sur les 'mauvais payeurs'

Lorsque je travaillais aux Etats-Unis, les services d'urgence n'étaient tenus que de traiter les cas urgents lorsque les patients n'avaient pas d'assurance maladie. En Suisse, nous sommes censés avoir réglé cela. La LAMal est fondée sur le principe de solidarité, l'assurance maladie est obligatoire, chacun doit avoir accès aux soins.

Cette interprétation des médias ne correspond pas aux faits. Sur mandat des cantons, SASIS SA met à disposition des fournisseurs de prestations médicales une solution technique pratique pour consulter les listes cantonales des mauvais payeurs (LMP). Depuis l'année dernière, plusieurs cantons (SH, GR, TI, ZG, AG, SO, LU et SG) participent à cette solution informatique liée à l'art. 64a LAMal, laquelle a été initiée par la communauté d'intérêts LPM des cantons. Cette dernière a chargé SASIS SA de signaler l'existence de cette solution technique aux fournisseurs de prestations médicales car les mauvais payeurs peuvent également bénéficier de prestations médicales hors canton. Nous tenons à préciser que santésuisse n'est pas à l'origine de cette information."

Cette clarification est bienvenue, évidemment, mais le texte original disait tout de même que: "Les personnes figurant sur la liste des assurés en défaut de paiement peuvent uniquement bénéficier de traitements d'urgence"

Cela ressemble quand même à s'y méprendre à une instruction de ne pas soigner hors de l'urgence, ça.

Alors oui, c'est problématique à plus d'un titre. Le premier problème est bien sûr la confusion entre couverture d'assurance et soins de santé. Dans certains cantons, les assureurs peuvent ne plus rembourser les factures médicales des patients fichés. Mais ils ne peuvent évidemment pas demander qu'ils ne soient plus soignés.

Ensuite, de deux choses l'une: soit un 'mauvais payeur' est en difficulté financière réelle, soit il resquille. Dans le premier cas, notre système est censé prévoir des mécanisme pour l'aider. Dans ce cas, donc, c'est donc d'abord le canton dont dépendent les subsides de primes qui serait un 'mauvais payeur'. Dans le second cas, la personne qui choisirait de ne pas payer ses primes alors qu'elle en a les moyens mériterait certes des sanctions. Mais quelles sanctions? Refuser le remboursement des prestations punit le prestataire davantage que l'assuré, et ça c'est aussi un problème.

Refuser le remboursement implique bien sûr une pression sur les prestataires, qui pourront avoir davantage tendance à refuser les soins. Ils en ont techniquement le droit en dehors de l'urgence, car un médecin en pratique privée peut choisir qui il accepte de soigner. La déontologie médicale requiert cependant que tout patient soit soigné indépendamment de ses moyens financiers, un principe inscrit dans le code de la FMH. S'abstenir dans ces cas est donc également problématique.

Finalement, qu'en est-il de la protection des données? On considère en Suisse comme 'sensibles' les données sur "les poursuites et sanctions pénales et administratives". La diffusion de cette liste

est autorisée par la LAMal. Mais c'est problématique. En effet, quel but remplit cette autorisation? Si les médecins, qui après tout n'ont pas pour tâche de faire payer les primes, ne doivent pas non plus limiter les soins aux mauvais payeurs, le seul but semblerait être de les avertir qu'ils risquent le non remboursement. Il s'agirait donc de la divulgation d'une information sensible, dans le but d'avertir des soignants qui n'ont rien fait de mal qu'ils risquent de subir les conséquences des manquements d'autrui.

Je vous le disais, problématique à plus d'un titre...

Sauf que, on l'a vu cette semaine, notre excellent système a parfois des failles. Ici, la circulaire informant les médecins de leur droit à ne pas soigner les 'mauvais payeurs': ceux qui ne s'acquittent pas dans les temps de leurs primes d'assurance maladie.

Elle est problématique a plus d'un titre, cette circulaire. Les auteurs l'on d'ailleurs vu puisqu'ils tentent maintenant de corriger le tir en niant l'instruction de ne pas soigner ces patients. Voici leur texte:

"Selon les médias, dans sa lettre d'information d'août 2014, SASIS SA demande aux médecins, au nom des assureurs-maladie, de refuser les patients qui figurent sur les listes cantonales selon l'art. 64a LAMal. Cette interprétation des médias ne correspond pas aux faits. Sur mandat des cantons, SASIS SA met à disposition des fournisseurs de prestations médicales une solution technique pratique pour consulter les listes cantonales des mauvais payeurs (LMP). Depuis l'année dernière, plusieurs cantons (SH, GR, TI, ZG, AG, SO, LU et SG) participent à cette solution informatique liée à l'art. 64a LAMal, laquelle a été initiée par la communauté d'intérêts LPM des cantons. Cette dernière a chargé SASIS SA de signaler l'existence de cette solution technique aux fournisseurs de prestations médicales car les mauvais payeurs peuvent également bénéficier de prestations médicales hors canton. Nous tenons à préciser que santésuisse n'est pas à l'origine de cette information."

Cette clarification est bienvenue, évidemment, mais le texte original disait tout de même que: "Les personnes figurant sur la liste des assurés en défaut de paiement peuvent uniquement bénéficier de traitements d'urgence"

Cela ressemble quand même à s'y méprendre à une instruction de ne pas soigner hors de l'urgence, ça.

Alors oui, c'est problématique à plus d'un titre. Le premier problème est bien sûr la confusion entre couverture d'assurance et soins de santé. Dans certains cantons, les assureurs peuvent ne plus rembourser les factures médicales des patients fichés. Mais ils ne peuvent évidemment pas demander qu'ils ne soient plus soignés.

Ensuite, de deux choses l'une: soit un 'mauvais payeur' est en difficulté financière réelle, soit il resquille. Dans le premier cas, notre système est censé prévoir des mécanisme pour l'aider. Dans ce cas, donc, c'est donc d'abord le canton dont dépendent les subsides de primes qui serait un 'mauvais payeur'. Dans le second cas, la personne qui choisirait de ne pas payer ses primes alors qu'elle en a les moyens mériterait certes des sanctions. Mais quelles sanctions? Refuser le remboursement des prestations punit le prestataire davantage que l'assuré, et ça c'est aussi un problème.

Refuser le remboursement implique bien sûr une pression sur les prestataires, qui pourront avoir davantage tendance à refuser les soins. Ils en ont techniquement le droit en dehors de l'urgence, car un médecin en pratique privée peut choisir qui il accepte de soigner. La déontologie médicale requiert cependant que tout patient soit soigné indépendamment de ses moyens financiers, un principe inscrit dans le code de la FMH. S'abstenir dans ces cas est donc également problématique.

Finalement, qu'en est-il de la protection des données? On considère en Suisse comme 'sensibles' les données sur "les poursuites et sanctions pénales et administratives". La diffusion de cette liste

est autorisée par la LAMal. Mais c'est problématique. En effet, quel but remplit cette autorisation? Si les médecins, qui après tout n'ont pas pour tâche de faire payer les primes, ne doivent pas non plus limiter les soins aux mauvais payeurs, le seul but semblerait être de les avertir qu'ils risquent le non remboursement. Il s'agirait donc de la divulgation d'une information sensible, dans le but d'avertir des soignants qui n'ont rien fait de mal qu'ils risquent de subir les conséquences des manquements d'autrui.

Je vous le disais, problématique à plus d'un titre...

Libellés :

assurance,

economie,

ethique clinique,

medecine,

sante,

societe,

solidarite,

Suisse

Ebola (1)

Les épidémies menacent nos vies. Nos vies physiques parfois, mais lorsqu'elles le font elles menacent aussi ce qui fait nos vies: nos collectivités, nos rapports entre nous, nos images de ce qui est ou n'est pas acceptable.

Autour d'une urgence grave, il arrive que l'on se repose ainsi des questions qui sont en fait familières.

L'épidémie d'Ebola ne fait pas exception. Un des enjeux dont on a le plus parlé est le suivant: lorsqu'il n'y a pas de traitement dont l'efficacité serait prouvée, comment gérer l'administration d'un traitement dont on connait mal les effets? Quel degré de connaissance doit-on avoir sur une thérapie avant d'oser l'administrer à des personnes?

Lors d'une urgence sanitaire catastrophique, on peut avoir tendance à se dire que tout est bon à tenter. Mais la question reste en fait difficile. Certaines interventions font plus de mal que de bien, et ce serait bien sûr gravissime dans une épidémie pareille. Certaine interventions n'aident pas, et détournent du coup les efforts d'autres choses que l'on pourrait faire avec plus d'effet.

Sur ce point, l'OMS a publié des recommandations. Elles ont fait l'objet d'une discussion internationale très étendue et disent en substance:

Cette question est difficile, mais elle n'est pas entièrement nouvelle en fait. On appelle 'essai thérapeutique' ou 'tentative thérapeutique' ces situations cliniques où l'on arrive au bout des thérapies démontrées, et où il y a des raisons de penser qu'une intervention supplémentaire pourrait apporter quelque chose mais sans que cela soit prouvé et sans qu'aucune étude en règle sur la question ne soit ouverte. Lorsqu'aucun traitement démontré existe, on admet qu'on a le droit de tenter la chose bien sûr. Mais il est très important d'être clair sur ce que l'on fait. Le patient qui consent à un tel traitement doit savoir qu'il n'est pas démontré. Il doit être d'accord. Le médecin doit estimer que ce n'est pas contraire à l'intérêt du patient. Que le traitement ne lui fera pas plus de mal que de bien.

Alors ici, sans doute aurait-il été préférable d'y réfléchir plus à l'avance. Après tout, même si on ne savait pas quand une épidémie allait frapper, on savait qu'elle frapperait tôt ou tard. Les propositions de l'OMS sur la question des traitements expérimentaux sont cependant raisonnables, et reprennent ce qui est recommandé dans ces cas.

Autour d'une urgence grave, il arrive que l'on se repose ainsi des questions qui sont en fait familières.

L'épidémie d'Ebola ne fait pas exception. Un des enjeux dont on a le plus parlé est le suivant: lorsqu'il n'y a pas de traitement dont l'efficacité serait prouvée, comment gérer l'administration d'un traitement dont on connait mal les effets? Quel degré de connaissance doit-on avoir sur une thérapie avant d'oser l'administrer à des personnes?

Lors d'une urgence sanitaire catastrophique, on peut avoir tendance à se dire que tout est bon à tenter. Mais la question reste en fait difficile. Certaines interventions font plus de mal que de bien, et ce serait bien sûr gravissime dans une épidémie pareille. Certaine interventions n'aident pas, et détournent du coup les efforts d'autres choses que l'on pourrait faire avec plus d'effet.

Sur ce point, l'OMS a publié des recommandations. Elles ont fait l'objet d'une discussion internationale très étendue et disent en substance:

- Il est licite d'administrer un traitement dont l'efficacité et les risques ne sont pas encore démontrés, si c'est fait de manière transparente et que la personne concernée et sa communauté sont d'accord.

- Il faut partager l'expérience qui en résulte. En d'autres termes, à mesure que l'on en sait davantage il faut que toutes les personnes concernées en sachent effectivement davantage.

- Idéalement, il faudrait faire de vraies études avec un protocole et une méthodologie solide, pour en savoir plus le plus vite possible.

Les traitements dont il s'agit en premier lieu n'existent qu'en très petite quantité et ne peuvent pas être produits à plus large échelle rapidement. On ne va donc pouvoir faire ni beaucoup de bien ni beaucoup de mal en les utilisant. Même s'ils s'avèrent très efficaces, ils seront d'un effet marginal simplement par manque. D'autres interventions sont cependant proposées. L'une serait de perfuser aux malades des anticorps prélevés chez les personnes ayant guéri. Cette intervention n'est pas non plus prouvée. On en connait un peu mieux certains de ses risques, mais cela reste expérimental. C'est semblable pour une autre question proche, mais pas identique: quel degré de connaissance doit-on avoir avant de tester un vaccin ? Là, il s'agirait d'administrer une substance encore peu connue à des personnes saines, mais à fort risque de développer une maladie grave. Là encore, la difficulté est d'estimer combien de connaissances sont nécessaires pour se permettre cela.

Cette question est difficile, mais elle n'est pas entièrement nouvelle en fait. On appelle 'essai thérapeutique' ou 'tentative thérapeutique' ces situations cliniques où l'on arrive au bout des thérapies démontrées, et où il y a des raisons de penser qu'une intervention supplémentaire pourrait apporter quelque chose mais sans que cela soit prouvé et sans qu'aucune étude en règle sur la question ne soit ouverte. Lorsqu'aucun traitement démontré existe, on admet qu'on a le droit de tenter la chose bien sûr. Mais il est très important d'être clair sur ce que l'on fait. Le patient qui consent à un tel traitement doit savoir qu'il n'est pas démontré. Il doit être d'accord. Le médecin doit estimer que ce n'est pas contraire à l'intérêt du patient. Que le traitement ne lui fera pas plus de mal que de bien.

Alors ici, sans doute aurait-il été préférable d'y réfléchir plus à l'avance. Après tout, même si on ne savait pas quand une épidémie allait frapper, on savait qu'elle frapperait tôt ou tard. Les propositions de l'OMS sur la question des traitements expérimentaux sont cependant raisonnables, et reprennent ce qui est recommandé dans ces cas.

Libellés :

bioethique,

epidemie,

international,

medecine,

sante,

science,

vaccin,

vie

Inscription à :

Commentaires (Atom)